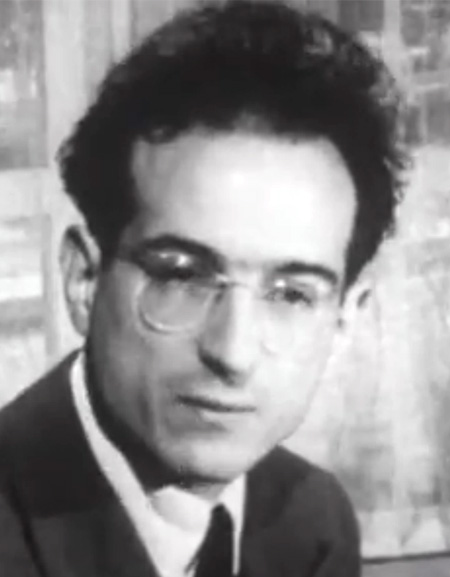

André Hodeir (1921-2011)

Télécharger le PDF de la notice

André Hodeir manifeste un goût précoce pour l’écriture. Convalescent, il met ses années de sanatorium (1938-1942) à profit pour écrire ses premiers articles, publiés dans L’Écho des étudiants de René Barjavel, entre 1941 et 1944 (près de 70 articles, aussi bien sur le jazz que sur l’actualité de la création symphonique ou lyrique). Son rythme de publication s’intensifie dès lors pendant deux décennies, que ce soit dans des périodiques musicaux (Images musicales, 1945-1947 ; Disques, 1948-1954 ; Musica, 1954-1956), dans des revues spécialisées sur le jazz (en particulier Jazz Hot, dont il est rédacteur en chef entre 1947 et 1951 et dans lequel il publie plus de 200 articles au long des années 1940 et 1950 – et d’innombrables chroniques de disques), ou encore dans des hebdomadaires culturels (Paris-Comoedia, 1952-1954 ; Arts, 1955-1958). On repère encore des textes épars dans Combat, Les Temps modernes, Esprit, dans la revue du Domaine musical, dans les naissants Cahiers du jazz de Lucien Malson, mais aussi aux États-Unis dans les pages de Down Beat, The Saturday Review ou Evergreen Review.

Parallèlement à ces écrits dans la presse, qui l’imposent – aux côtés de Boris Vian, Charles Delaunay ou Franck Ténot – comme un partisan du « jazz moderne » qu’est alors le be-bop, Hodeir se distingue rapidement par ses ouvrages. Sa production commence par deux livres de jeunesse vite reniés (Le Jazz cet inconnu, 1945 ; Introduction à la musique de jazz, 1948) car sous emprise de son premier mentor Hugues Panassié. Guidés par une visée assez académique (genres, styles, écoles, périodes, instruments, etc.), ces ballons d’essai laissent place à un premier grand livre, Hommes et problèmes du jazz (1954), dont la réflexion analytique fait immédiatement connaître son auteur en France (où le livre s’assortit d’un pamphlet contre Panassié – La Religion du jazz) et aux États-Unis (où le livre paraît en 1956, titré Jazz, Its Evolution and Essence). Traduit en cinq langues (anglais, suédois, polonais, roumain, italien), cet ouvrage, régulièrement réédité, demeure le plus connu et le plus influent de son auteur sur le jazz. Un deuxième livre en 1962, Toward Jazz, matérialise le passage à une réflexion beaucoup plus esthétique – qui occasionne quelques controverses américaines mais qui reste peu perçue de ses contemporains français car il faut attendre 1984 pour que le volume, en partie repris sous le titre de Jazzistiques, rende la mutation du regard hodeirien accessible aux lecteurs francophones.

Enfin vient un livre-testament, Les Mondes du jazz, écrit sur près d’une décennie. Achevé en avril 1968 mais publié en 1970 (et deux ans plus tard en anglais), il s’agit selon les mots de l’auteur d’« un très curieux livre sur le plan formel, dialectique, où s’emmêle[nt] sans cesse la fiction et la réalité, la vérité et l’erreur, le mensonge et l’aveu » (lettre à Jean Barraqué [19 mai 1961], in Dans le secret et l’inattendu. Jean Barraqué/André Hodeir – Correspondance et essais, sous la dir. de Pierre Fargeton et Laurent Feneyrou, Sampzon, Delatour, 2021, p. 97-98). N’éludant ni les paradoxes ni les contradictions, le livre plaide d’une façon originale et virtuose pour le jazz d’écriture et de répertoire qu’Hodeir appelait de ses vœux, navigant de chapitre en chapitre entre critique musicale, essai d’esthétique, fiction, parodie, pastiche. Les personnages y sont pour moitié les grandes figures de l’histoire du jazz et pour moitié des personnages imaginaires (comme le compositeur Matti Jarvinen). L’auteur va jusqu’à inventer de faux professeurs d’université relevant les contradictions entre l’auteur de Hommes et problèmes du jazz et celui de Toward jazz, marque d’autodérision qui rappelle que la réflexion hodeirienne n’est pas d’un seul bloc ni d’une seule eau. Les Mondes du jazz, qui coïncide peu ou prou avec l’abandon hodeirien de la composition musicale (1972), prépare la reconversion littéraire de l’auteur (romans et nouvelles) dans une production où la musique reste omniprésente (Play-back, 1983 ; Musikant, 1987 ; Mat et Brian, 1994 ; Si seulement la vie, 2001 ; Le Rire de Swann, 2006).

Si son nom reste attaché au jazz, Hodeir s’illustre également par quelques ouvrages sur la musique « savante ». Le premier d’entre eux est un petit dictionnaire des formes musicales, le « Que Sais-je ? » Les Formes de la musique (1951) ; le moins hodeirien des livres d’Hodeir est curieusement le plus traduit (8 langues – japonais, anglais, portugais, turc, espagnol, italien, russe, roumain) et le plus réédité (17e réédition en 2019) de tous ses ouvrages. Aux Presses Universitaires de France encore, Hodeir publie en 1954 La Musique étrangère contemporaine, où percent des prises de position très personnelles qui éclateront en 1961 dans le polémique La Musique depuis Debussy (et plus encore sa version étatsunienne Since Debussy, publiée simultanément). Outre l’oblitération délibérée de compositeurs comme Chostakovitch, Prokofiev, Hindemith, Britten, ou encore Poulenc ou Milhaud, tous jugés de peu de signifiance, Hodeir y réduit la production de ses compositeurs favoris (Stravinsky, Bartók, les trois Viennois) à quelques sommets ayant changé selon lui l’histoire de la musique, au détriment d’œuvres de moindre altitude regardées comme les signes d’une démission ou d’une incapacité des compositeurs les plus rénovateurs à tirer les enseignements de leurs propres découvertes – quand ce n’est pas leur audace même qui est contestée, à l’image d’Olivier Messiaen dont la technique est assimilée au maquillage d’un langage révolu. Dans la génération de l’après-guerre sériel, Hodeir loue les mérites de Pierre Boulez mais lui préfère Jean Barraqué, pour la musique duquel le livre est en fait un long plaidoyer vibrant et informé – l’auteur ayant un accès privilégié aux œuvres de celui qui fut un ami de vingt ans (au contraire d’une critique américaine qui, ignorant jusqu’à l’existence de Barraqué, réservera un accueil scandalisé et incrédule à l’ouvrage). Après l’« affaire Debussy », Hodeir ne publiera plus que ponctuellement des textes sur la musique « savante » : des textes d’hommage à Barraqué (mort en 1973), quelques articles dans la revue Panorama instrumental, dont il est quelque temps rédacteur en chef (1973-1976), et quelques entrées de la Grande Encyclopédie Larousse en 20 volumes de 1971-1976 (dont l’article « Musique »).

Hodeir a également été souvent sollicité pour rédiger les entrées concernant le jazz de dictionnaires musicaux ou ouvrages de référence à visée encyclopédique : Larousse de la musique de Norbert Dufourcq (1957), Précis de musicologie de Jacques Chailley (1958), Twentieth Century Music de Rollo H. Myers (1960), Panorama de l’art musical contemporain de Claude Samuel (1962), Histoire de la musique de Roland-Manuel (1963), Encyclopedia Britannica de William Benton (1969), Dictionnaire de la musique de Marc Honegger (1970), The New Grove Dictionary of Music and Musicians (1980) et The New Grove Dictionary of Jazz (1988) de Stanley Sadie, ou encore Larousse de la musique de Marc Vignal (1982).

Pierre FARGETON

09/02/2021

Pour aller plus loin :

Pierre Fargeton, André Hodeir, le jazz et son double, Lyon, Symétrie, 2017.